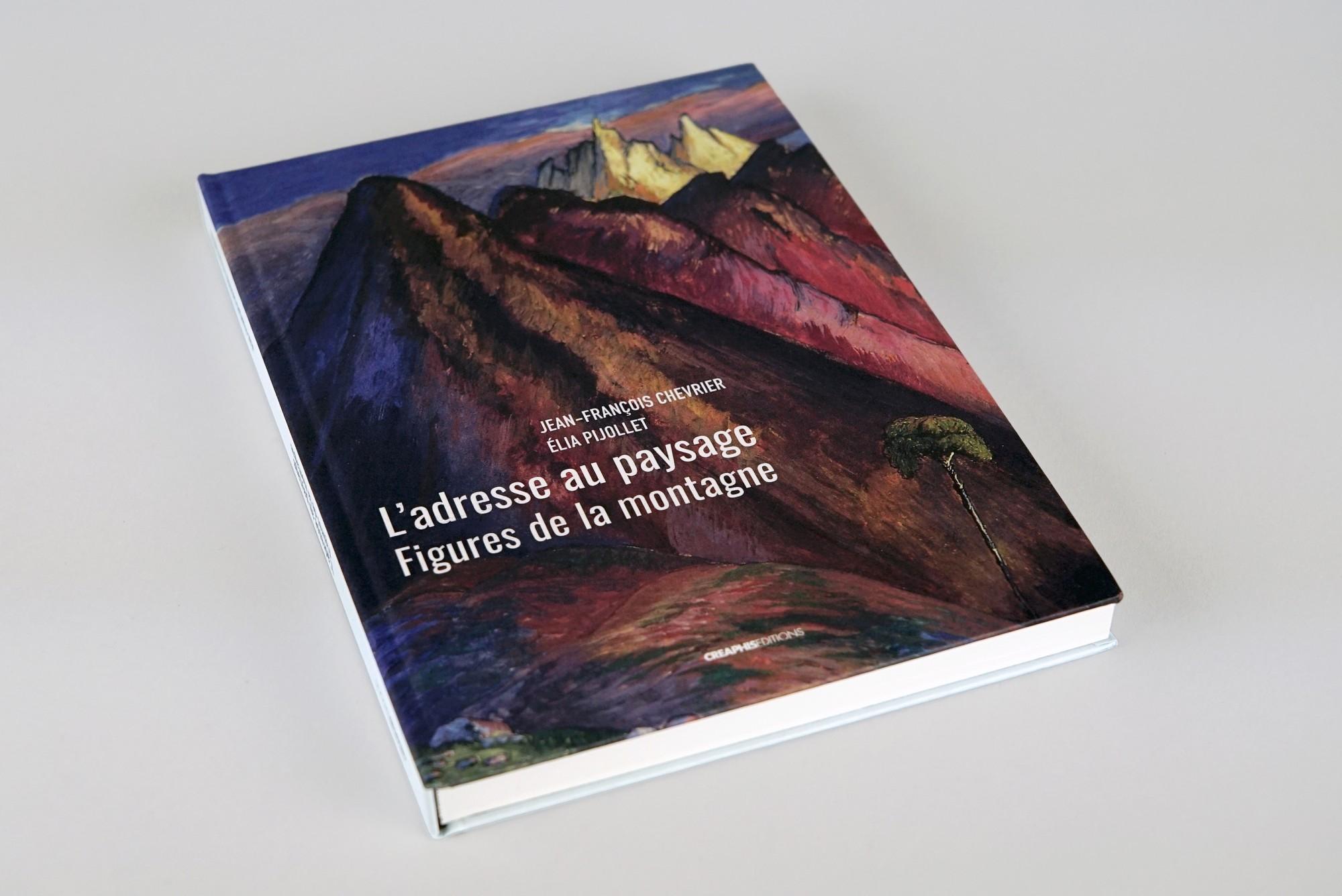

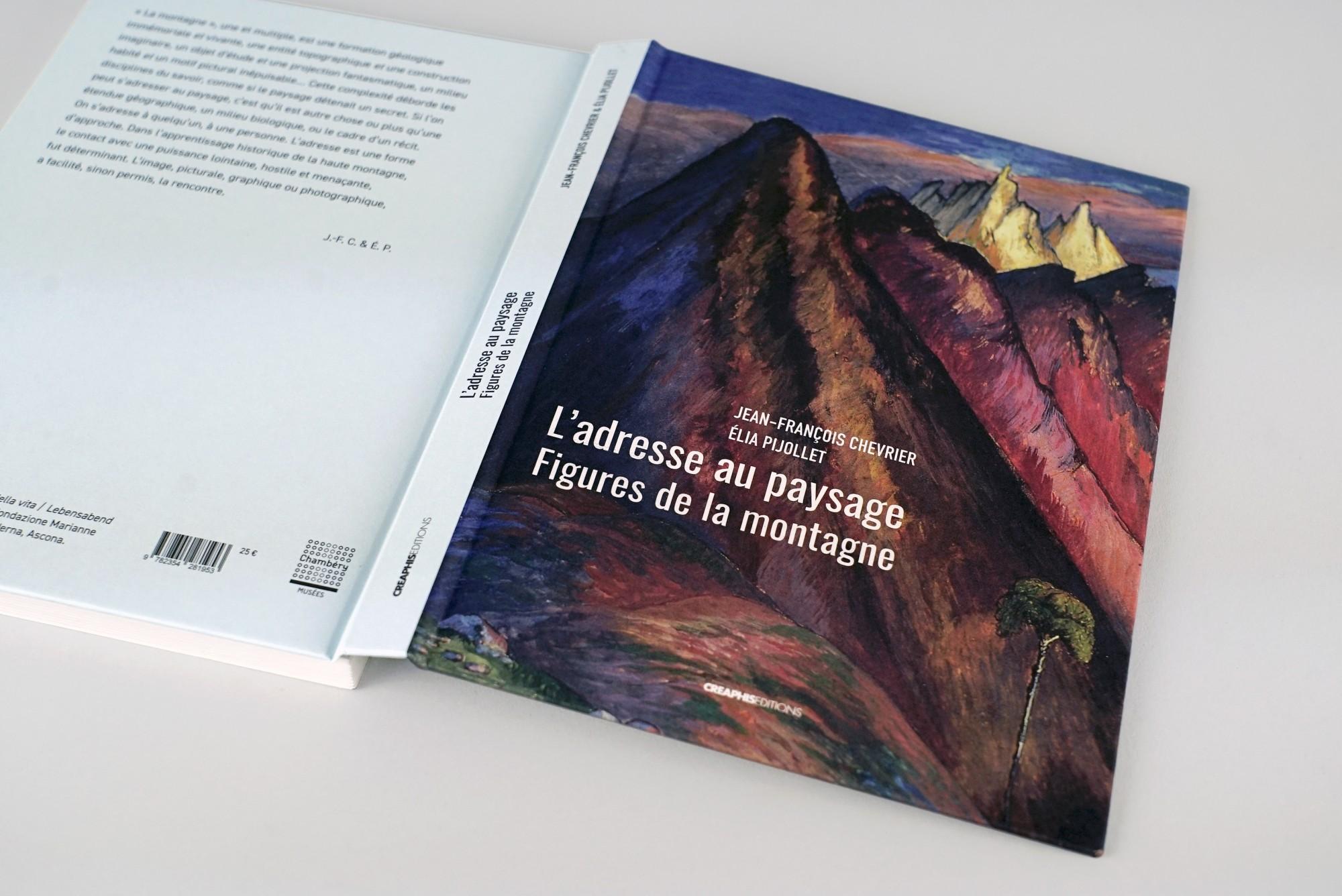

L'adresse au paysage

Figures de la montagne de Jean-Antoine Linck à Marianne Werefkin

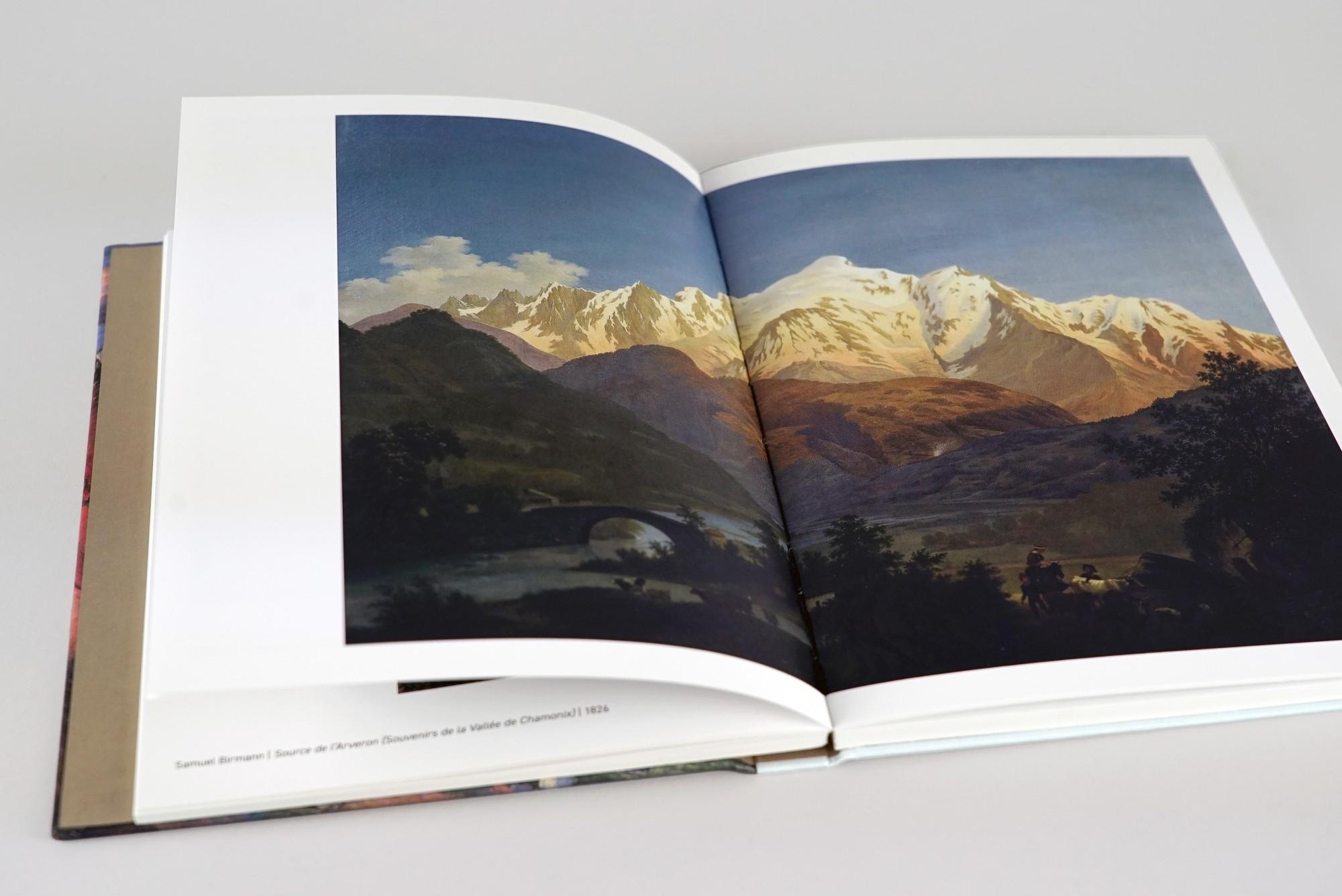

Le livre accompagne une exposition au musée des Beaux-Arts de Chambéry (12 mai-5 novembre 2023). Plus qu’un catalogue, il en transmet l’arrière-plan historique (texte d’introduction), une synthèse en images (articulée en une séquence de 80 reproductions) et quelques prolongements et fondements dans la littérature (sélection de textes sur la montagne, de la Bible et les peintres chinois à René Daumal).

« La montagne », une et multiple, est une formation géologique immémoriale et vivante, une entité topographique et une construction imaginaire, un objet d’étude et une projection fantasmatique, un milieu habité et un motif pictural inépuisable… Cette complexité déborde les disciplines du savoir, comme si le paysage détenait un secret. Si l’on peut s’adresser au paysage, c’est qu’il est autre chose ou plus qu’une étendue géographique, un milieu biologique, ou le cadre d’un récit. L’adresse est une forme d’approche. Dans l’apprentissage historique de la haute montagne, le contact avec une puissance lointaine, hostile et menaçante, fut déterminant. L’image, picturale, graphique ou photographique, a facilité, sinon permis, la rencontre.

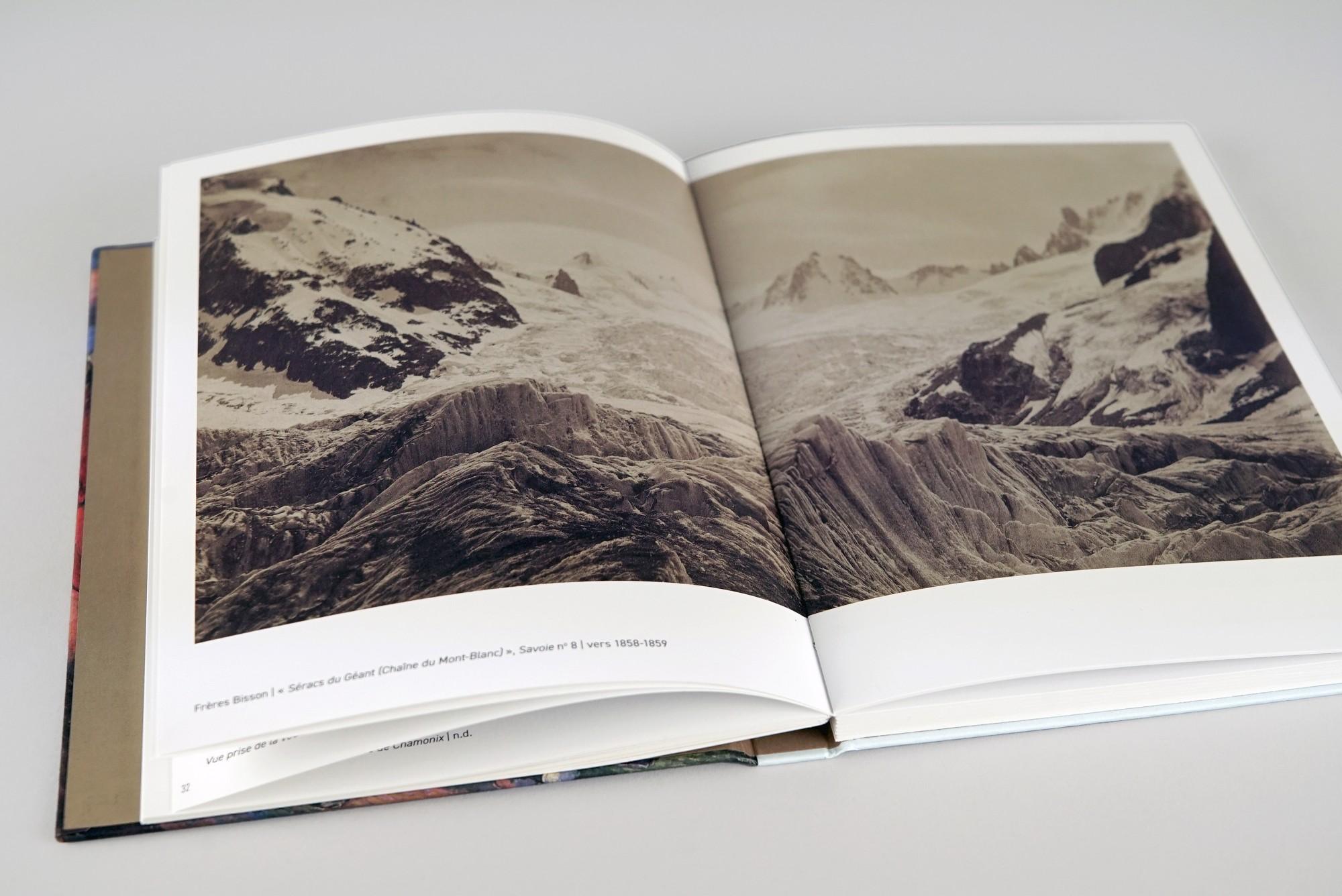

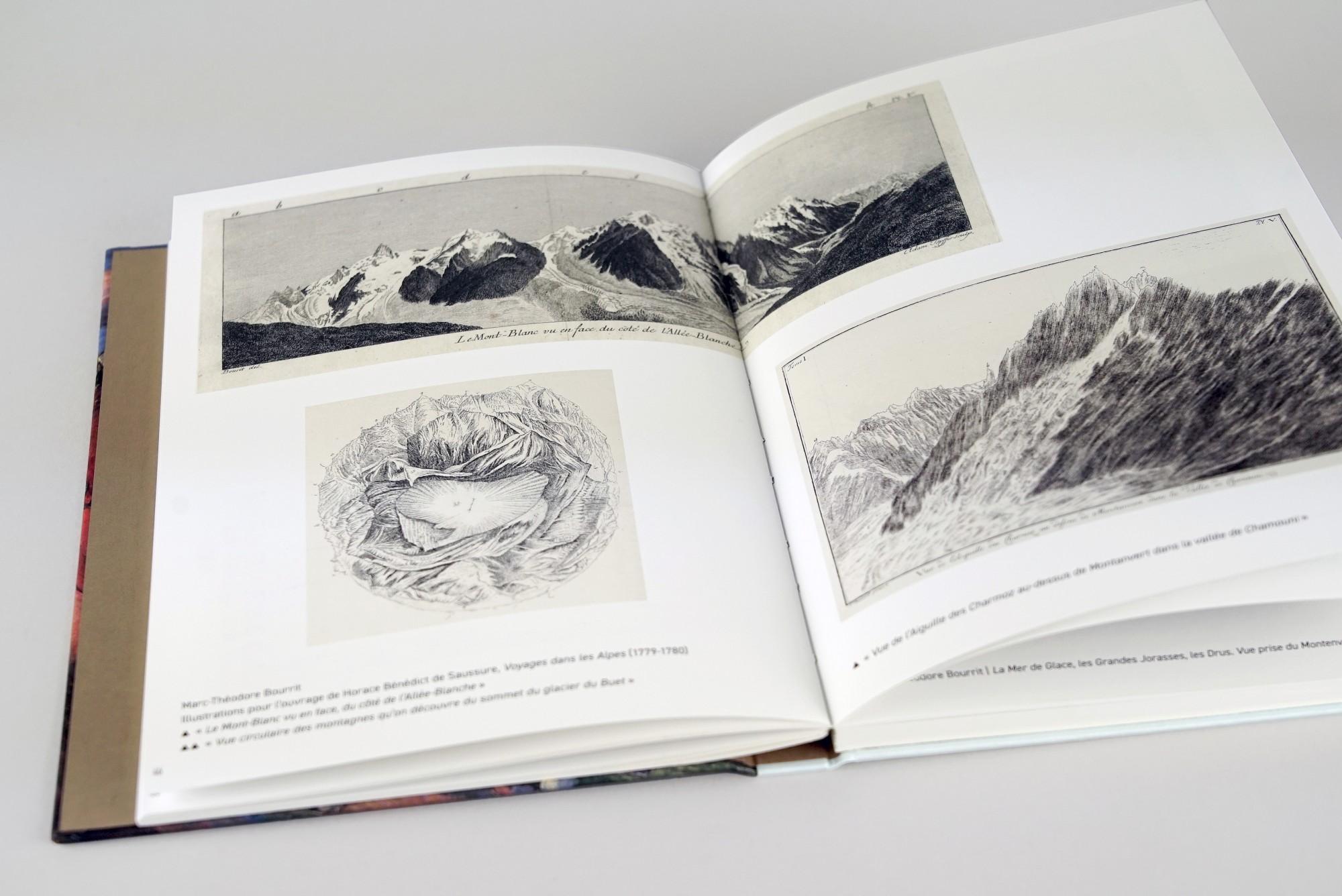

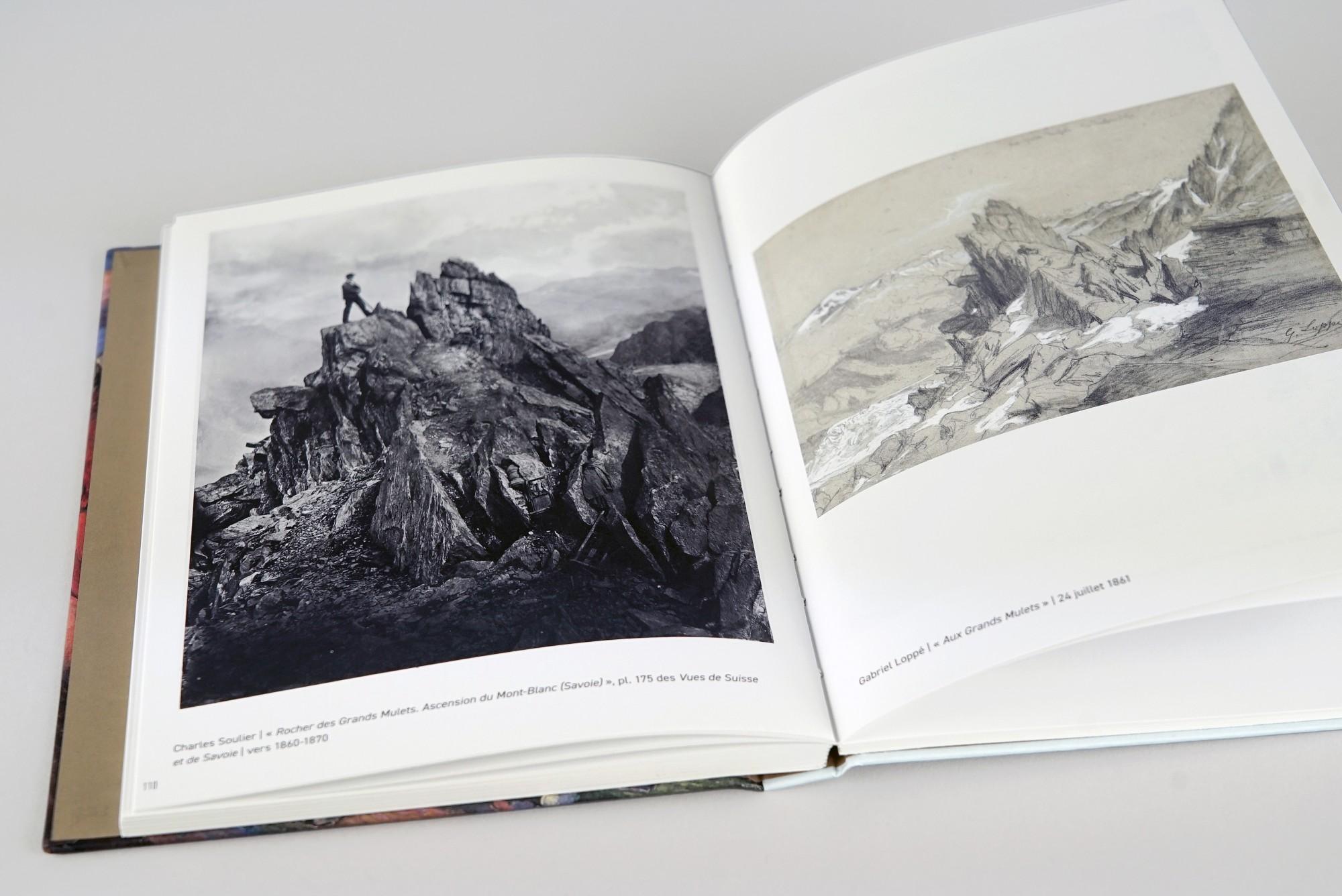

Dans la peinture, le paysage de montagne a connu un apogée dans les années 1840-1910. Le livre met en perspective cette histoire des regards et des formes en remontant aux années 1770 : soit le moment où, avec le tournant romantique des Lumières, la moyenne et haute montagne des Alpes devint un sujet pour les artistes. Les œuvres reproduites sont principalement des « vues » (peintes, dessinées, gravées ou photographiées) : des figurations réalistes définies par un point de vue et un cadrage. Mais le travail à l’intérieur de la vue déplace les représentations. L’approche scientifique et le regard subjectif ne sont pas antinomiques, ils peuvent se rencontrer : la frontière est souvent mince entre vue et vision, et ce d’autant plus quand le sujet – les formations glaciaires ou géologiques de la haute montagne – confine lui-même au fantastique.

Les œuvres reproduites sont issues de quinze collections publiques et privées, parmi lesquelles le Musée d’art et d’histoire de Genève, La Galleria d’arte moderna de Turin, les Musées royaux de Turin, le musée de Chamonix, le musée d’Ascona-Fondation Marianne Werefkin, la Maison Victor Hugo… Le livre s’ouvre et se conclut avec des œuvres de Marianne Werefkin (1860-1938), grande artiste de la mouvance expressionniste encore largement inconnue en France. Les montagnes qui entourent le lac Majeur sont à la fois des figures à part entière et le cadre de scènes hallucinées où l’être humain et la grande nature se confrontent, dans un rapport de force variable allant de la coexistence harmonieuse à l’exploitation.

Toutes les infos sur l'exposition ici

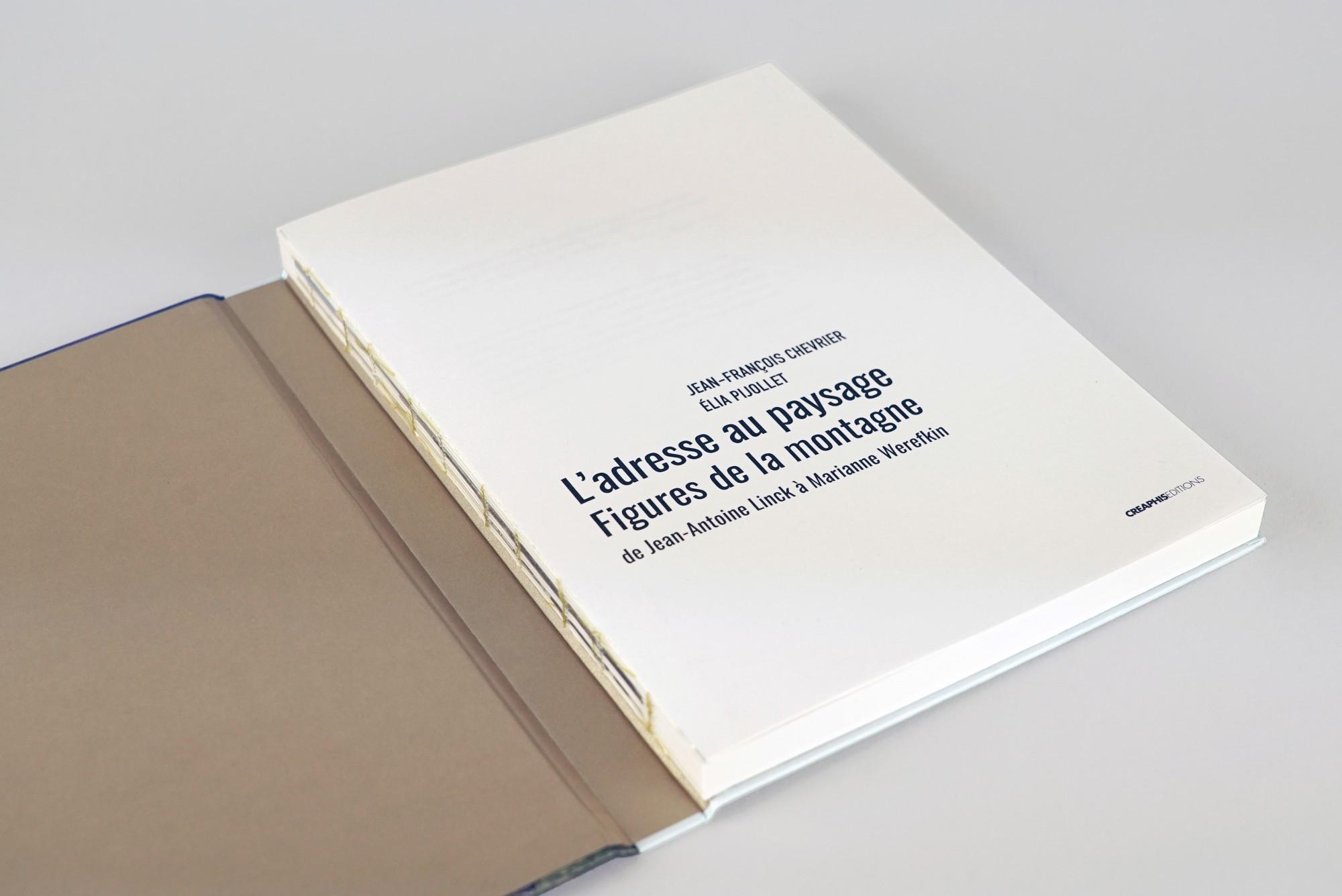

| Pages | 160 |

| Format | 16,5 x 22,5 cm |

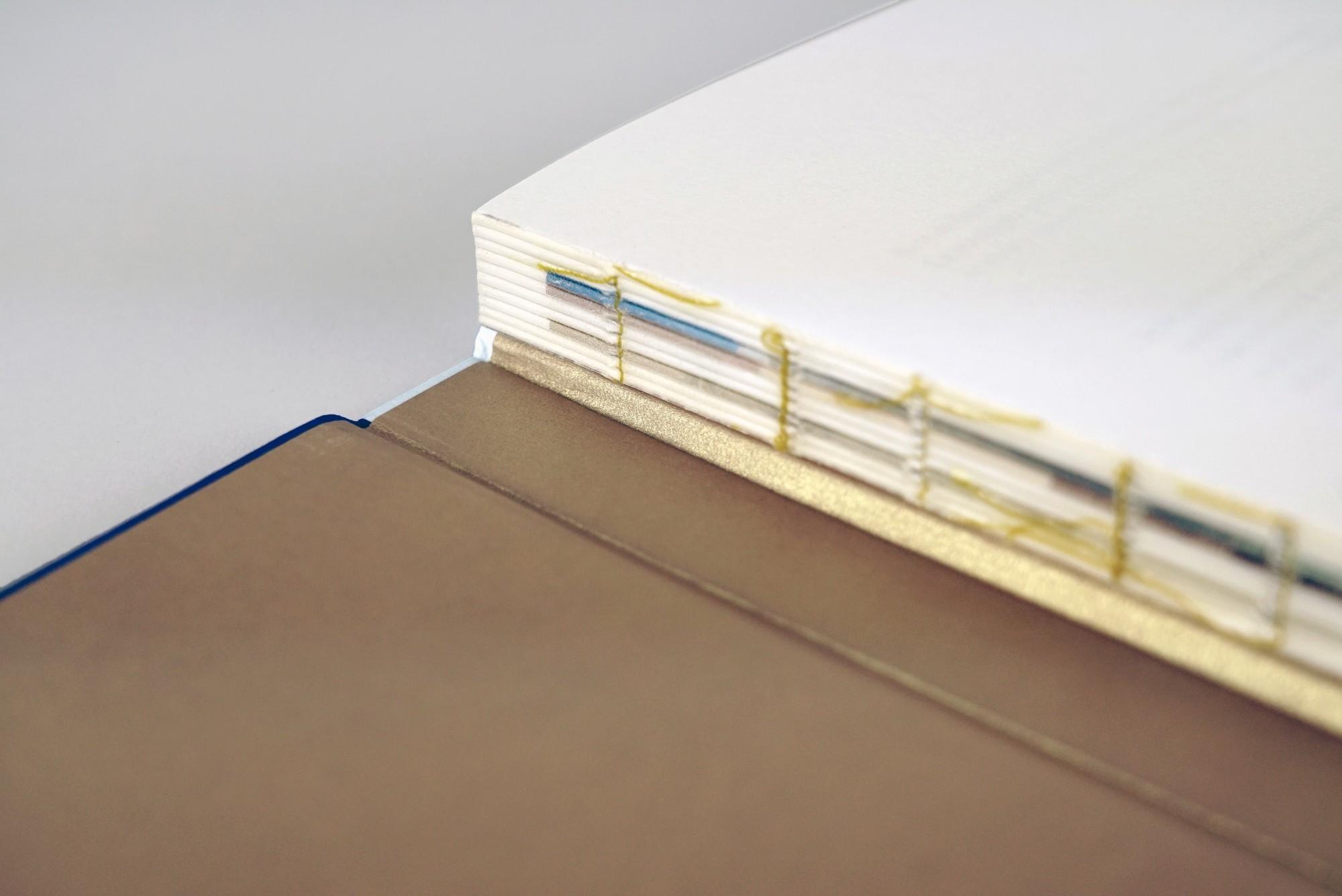

| Façonnage | Reliure à la suisse |

| Prix | 25 € |

| Parution | 05/2023 |

| ISBN | 9782354281953 |

| Disponibilité | En librairie |

| Collection | Hors collection – arts |

| Thèmes | Art et littérature, Sensibilités, mentalités et représentations, Du paysage et des jardins, Voyage |